一、转化背景

随着可折叠电子产品需求增长,柔性玻璃需求量剧增,但柔性玻璃一直被德美等国家垄断,导致国内供给不足,严重制约我国柔性显示产业发展。

柔性玻璃(厚度≤0.1mm)是柔性显示设备的重要原材料,是国家“新型显示与战略性电子材料”,被列入国资委战略性新兴产业任务清单。陕西省 34 条重点产业链中含有“新型显示(超薄柔性玻璃等)”产业链。

陕西工业职业技术学院的“柔性玻璃成型技术创新”团队在柔性玻璃一次热拉成型技术方面研究较早,不断加强科研实力建设,积极开展与企业的合作项目,在工艺以及设备开发等方面取得了突破性成果。占据行业领先地位,具备了成果转化的基础条件。契合产业链的发展需求,对于推动我国电子信息产业的升级转型,服务地方经济具有重要意义。

二、转化主题

“柔性玻璃成型技术创新”团队自2019年组建以来,聚焦陕西省、咸阳市新型显示面临的关键电子材料"卡脖子"问题。团队成员的专业背景呈现多样化,涵盖材料、机械、电气等多个与研究方向密切相关的领域,这为团队的科研工作提供了坚实的多学科支持,形成了高水平的研发平台。

团队以应用需求为导向,开展重大技术攻关及成果产业化,致力于从技术创新到成果转化的应用型科研模式,攻关折叠显示器等用柔性玻璃关键材料。团队负责人侯延升博士先后在武汉理工大学、沙河玻璃技术研究院及山东柔光新材料有限公司从事相关研究工作,积累了丰富的产业化经验。

三、主要做法

在柔性玻璃的成型工艺中,设备简单、玻璃厚度较薄的“狭缝下拉法”是最佳的柔性玻璃制造工艺。我国的自主研发主要受资金、技术、专利等方面的制约,至今还没有一步成型法工业化生产线诞生。如今,在柔性显示领域,这一技术展现出巨大潜力。全球市场中,国外企业在一次成型柔性玻璃原片市场垄断率达到100%,这对我国柔性显示产业发展形成制约。我国“狭缝下拉法”技术起步较晚,目前能够一次热拉产出成品的企业尚未出现,产品严重依赖进口,限制了我国新型显示产业的创新和发展。

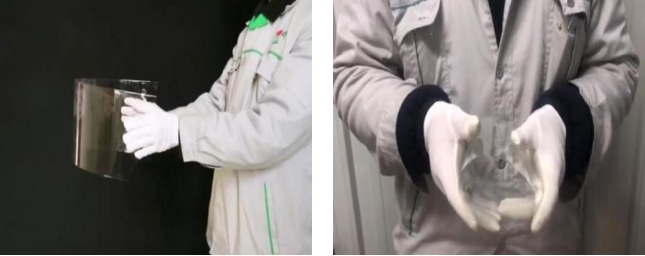

侯延升博士自2014年起便致力于“狭缝下拉法”工艺技术研究,独创微重力一次热拉技术,自主设计了成型炉、板根成型器等核心设备。曾参加了国家重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”重点专项,课题“高世代电子玻璃基板和盖板核心技术开发及产业化示范”(编号:2016YFB0303700)。2017年开发并建设了国内首条柔性玻璃实验平台,利用狭缝下拉法连续拉制出厚度0.08mm的柔性玻璃(图1),达到国内最薄水平并受到央视报道。

图1 2017年开发出厚度为0.08mm的柔性玻璃样品

四、成果转化

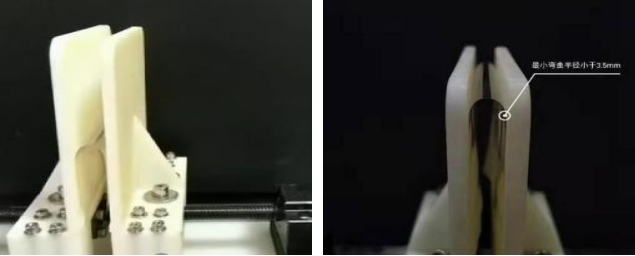

2019年在陕西工业职业技术学院科转项目“柔性玻璃产线开发”中,以专利转让、技术支持等方式与山东曜晖联合组建了国内第一个柔性玻璃热拉工厂,实现在山东的产业落地转化,该产线投资2.1亿元。开发出国内自主知识产权柔性玻璃料方AMZ-6,及最为关键的核心成形设备:铂铑合金板根成型器、梯度温控炉、多层变速夹持装置等装备,打破国外核心设备技术垄断。成功拉制出120μm、100μm(图2)、80μm、50μm多档次厚度的柔性玻璃,实现最长300mm切割,最小弯曲半径3.5mm(图3)。该成果获得国内多位专家认可,并在央视二套、教育频道、中国教育报等多家媒体报道。

图2 100微米原片 50微米原片

图3 弯曲半径3.5mm

随着技术研究积累,2023年,研发团队所在的陕西工院与彩虹集团校企合作,共同建设具备全铂金通道和铂金均化箱的超薄柔性玻璃中试产线,计划开发厚度20~50μm更高档次的柔性玻璃,为陕西省和咸阳市健全柔性显示产业链提供了有力的技术支持,推动我国柔性显示产业迈向新的高度。

五、经验总结

(一)关键要素

技术创新是基础:陕西工业职业技术学院柔性玻璃研发团队在技术方面取得了重大突破,掌握了玻璃料方、玻璃熔化、板根成形、梯度拉引炉等核心技术。这些技术创新是成果转化与应用的基础,使团队能够生产出具有自主知识产权、厚度仅为0.05毫米、弯曲半径低于2毫米、可卷曲可折叠且非常柔韧的超薄柔性玻璃,满足了市场对新型显示材料的需求。

政策支持是保障:学校层面不断推进科研体制机制改革,制定了科技成果转化管理实施办法、引进高层次人才科研启动经费管理办法、专利管理暂行办法等系列制度,为团队的科研成果转化提供了政策支持和制度保障。

合作平台为两翼:学院打造了技术技能创新服务平台,为团队的成果转化提供了平台支持。同时,团队与曜晖集团等企业开展合作,充分发挥了双方的技术优势,实现了技术的优势互补。这种校企合作的模式,为成果的转化与应用提供了实践路径。

(二)不足之处:

人才结构方面:尽管团队拥有专业的科研人才,但可能在人才结构上还存在一些不足。比如,在成果转化过程中,可能缺乏既懂技术又懂市场和管理的复合型人才,这在一定程度上会影响项目的商业化运作和市场推广。

资金投入方面:科技成果转化需要大量的资金支持,虽然团队在项目建设上取得了一定的投资,但在后续的产品研发、市场推广等方面,可能仍然面临资金不足的问题。资金的缺乏可能会限制团队的研发进度和市场拓展能力。

成果推广方面:在成果推广方面,团队可能还需要进一步加强。目前,柔性玻璃的应用领域虽然广泛,但市场对其认知度和接受度还需要进一步提高。团队需要加大宣传推广力度,让更多的企业和消费者了解柔性玻璃的优势和应用场景。

(三)未来举措:

通过校企合作、校企共建研发基地,积极开拓与电子信息、航空航天、医疗等领域的企业建立紧密的合作关系。

1.在柔性玻璃领域

加大对“一次热拉成型”技术的深入研究和优化,将厚度进一步降低至0.03mm甚至更薄,提高柔性玻璃的生产效率和质量稳定性。

2.在TGV芯片封装玻璃领域

推出完整TGV芯片封装玻璃基板解决方案,以满足人工智能、图像处理等高性能领域的要求。

3.在OSR太空用防辐射玻璃领域

与秦皇岛星箭特种玻璃公司开展合作,共同开展OSR(太空用防辐射玻璃)的开发,突破OSR玻璃制造技术难点,为航天器保驾护航,为国家航天事业作出应有的贡献。

六、推广应用

在陕西工院持续深化科研体制改革、推动产学研合作的背景下,在技术应用领域研发团队与沙河市泽峰机械制造有限公司、山东柔光新材料有限公司、彩虹集团等企业开展全方位的产学研合作,发挥高校研发优势与地区产业力量,积极推进新型显示关键材料国产化应用创新和产品孵化,取得系统性重大成果。

主持国家自然科学基金1项;省、市级重点研发计划8项,获批纵向经费776万元;横向课题8项,经费1291.7万元;发表SCI论文10篇;申请专利13项;制定CSTM“柔性玻璃”标准1项;获得第六届国际“互联网+”大学生创新创业大赛国赛金奖1项。

2021年“高职院校教师科技创新服务能力提升”视频报告会、2022年我校中非“一带一路”职业教育能力建设培训班、2022年全国视银UTG玻璃大会、2023年在全国职业院校科技人才“三位一体,融汇发展”研讨会、2024年第十一届先进玻璃国家会议、2024年中国硅酸盐学会电子玻璃分会上,就柔性玻璃研发做多次学术报告。柔性玻璃作为一项前沿科技成果,在当今全球科技发展中占据着重要地位。

上述成果为我国新型显示产业发展贡献了“陕工力量”,在咸阳市乃至陕西省树立了高端技术领域职业高校研发与教育的领军旗帜,还为我国新型显示自主创新做出了积极贡献。陕西工院坚持以成果转化为导向的科研定位,通过柔性玻璃团队等的不懈努力,实现从科研到产业的成果转化,助力国家关键技术的自主可控。未来,柔性玻璃团队将继续推动科研与产业的紧密结合,在全球新型显示材料竞争中发挥重要作用。